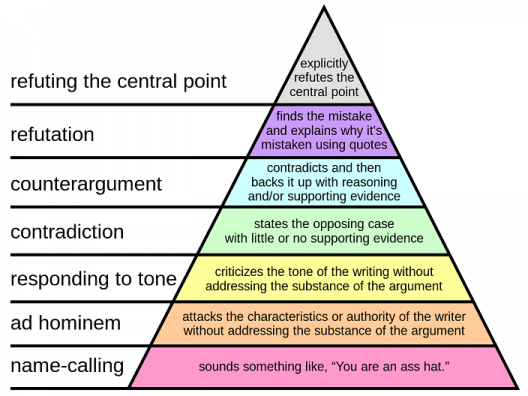

Nella “gerarchia della discussione” di Paul Graham, il #namecalling si trova al livello più basso. Perciò non bisogna meravigliarsi di chi sono coloro che utilizzano meglio questa tecnica.

(da “Il Primato Nazionale” – gennaio 2018)

L’inglese funziona sempre, perché è vago e ricco di sfumature. Per questo è comprensibile che oggi sia stato adottato anche in Italia il termine “fake news”. Meglio tutto attaccato, fakenews, per via dell’hashtag. Come tante altre nostre manie, arriva dagli Stati Uniti, e prima che Trump vincesse le elezioni se ne parlava poco. Non c’era bisogno: se perdevi era colpa tua, mica dei russi. Ma stavolta serviva una scusa per la sconfitta della povera Hillary, qualcosa di nuovo e di odioso che giustificasse una tale débacle. E allora in pochi giorni si è capito che gli americani (ma non tutti, solo gli ignoranti e i “deplorevoli” che avevano votato “the Donald”) erano stati abbindolati dalle fakenews, sparate a raffica stile katiuscia dalla macchina della propaganda russa, per destabilizzare l’occidente. Fa molto democratico dare la colpa di tutto al popolino che si beve le fakenews. Infatti in Italia, i “democrats” de noantri hanno importato subito il termine, da usare dopo il disastro del referendum sulla riforma costituzionale.

In realtà una parola esisterebbe, in italiano: disinformazione. Premiata tattica di origine leninista, che si applica perfettamente ai moderni mezzi di comunicazione. Oggigiorno, alcuni fautori del politicamente corretto l’hanno affinata, dando vita alla tecnica del “name calling”. Da “dare un nome, chiamare, definire”. Anche qui, meglio tutto attaccato: namecalling. E’ un metodo subdolo, per screditare l’interlocutore in pubblico o sui media, togliergli la parola. In breve, bisogna definire arbitrariamente l’avversario, oppure le sue idee, con termini che hanno una forte carica emotiva negativa, in modo da compromettere la sua immagine e quindi influenzare negativamente il pubblico. Lo vediamo in azione quotidianamente: è l’arma segreta dei “politicamente corretti”.

J. Vernon Jensen, nel suo saggio del 1997 “Questioni etiche nel processo di comunicazione” ne dà una definizione eccellente: “namecalling: attribuire a una persona, gruppo, istituzione o concetto un’etichetta con una connotazione fortemente dispregiativa, di solito con una caratterizzazione incompleta, ingiusta e fuorviante”. La rete è l’arena per eccellenza, ma lo sono anche la televisione, la radio, i giornali. Le immagini si moltiplicano, i social le rilanciano, e allora la vittima del namecalling, qualsiasi cosa dica, qualsiasi volto abbia, viene stretta in una rete da cui non esce più. Più si muove, più tenta di rispondere, più si impiglia nelle maglie. E’ la guerra dell’informazione, e i suoi trattati moderni non sono più “nascosti tra le foglie” come lo era l’“Hagakure” del samurai Yamamoto Tsunetomo, oppure avvolti nei cinque anelli di Musashi. Si trovano ovunque, come i video di Youtube che insegnano il Krav Maga.

Chi pratica il namecalling vuole vincere, vuole rendere l’avversario disprezzabile, inferiore. E se qualcuno si azzarderà a difendere la vittima, il marchio si rifletterà anche su di lui. Verrà associato a un gruppo ripugnante e senza principi, indegno di esistere, qualsiasi attacco contro di lui sarà legittimato. Il trucco del namecalling è creare una spirale di isolamento che neutralizzi gli avversari, e lanci un chiaro avvertimento a chiunque voglia imitarli. Per resistere in un contesto simile, dove non valgono più le regole etiche della correttezza, è utile conoscere le tecniche che utilizzano gli avversari – non certo per usarle a propria volta, fa male al cuore – ma almeno per smascherarli.

Nel namecalling si procede in modo sistematico. Ecco le dieci regole.

1. Non accetterai nulla di ciò che dice l’avversario.

2. Ti indignerai, attaccherai la sua assenza di valori, e cercherai il sostegno del pubblico. Denuncerai la bassezza dei suoi ideali, e cercherai il sostegno dell’arbitro.

3. Afferrerai le parole dell’avversario, le sue azioni, i suoi gesti, e li trascinerai fuori dal contesto, li amplificherai finché non provocherai nell’interlocutore una risposta negativa, lui dirà “non ho detto questo”, e allora tu farai apparire la sua contraddizione come un’ammissione di colpa. Non deve mai sfuggirti. Come nel wrestling, userai delle prese per immobilizzarlo, in modo che qualsiasi cosa lui risponda, la sua immagine verrà distorta ulteriormente.

4. Ricorrerai, per definire l’avversario, a parole banali, termini che la maggior parte del pubblico troverà odiosi. Li utilizzerai più volte, in ogni occasione, facendoti forte della voce dei tuoi sostenitori, i quali rilanceranno.

5. Svergognerai l’avversario, lo farai sembrare stupido, goffo, ignorante, immorale, e comunque indesiderabile, deplorevole, corrotto.

6. Infangherai la sua reputazione, perché anche se di fango non ce ne fosse, non gli sarà facile staccarselo di dosso.

7. Farai attenzione ad eventuali risposte ben preparate: ti assicurerai che rimangano isolate, inascoltate.

8. Non basta: ogni tanto prenderai qualcuno a caso, ne farai un esempio per gli altri. Lo denigrerai, servirà a far capire che hai il potere di farlo, e che lo farai con qualsiasi avversario.

9. Non basta: adesso lo farai con una persona apparentemente forte, per mostrare a tutti che non hai paura di nulla, che puoi farlo e che puoi sconfiggere anche chi sembra più potente di te.

10. Non è finita: ora lo farai con una persona apparentemente debole. Dimostrerai che nessuno potrà sfuggire alla tua ira. Nessuno dovrà sentirsi al sicuro.

Sentite già una nausea? Io sì.