Yojimbo è uno dei film più conosciuti del regista Akira Kurosawa, uscito nel 1961. Sin dai primi fotogrammi, la cinepresa insegue Toshiro Mifune, attore simbolo del cinema nipponico, mentre con le braccia infilate nelle maniche del suo vecchio kimono percorre la strada desolata di un villaggio freddo e ventoso.

Yojimbo è uno dei film più conosciuti del regista Akira Kurosawa, uscito nel 1961. Sin dai primi fotogrammi, la cinepresa insegue Toshiro Mifune, attore simbolo del cinema nipponico, mentre con le braccia infilate nelle maniche del suo vecchio kimono percorre la strada desolata di un villaggio freddo e ventoso.

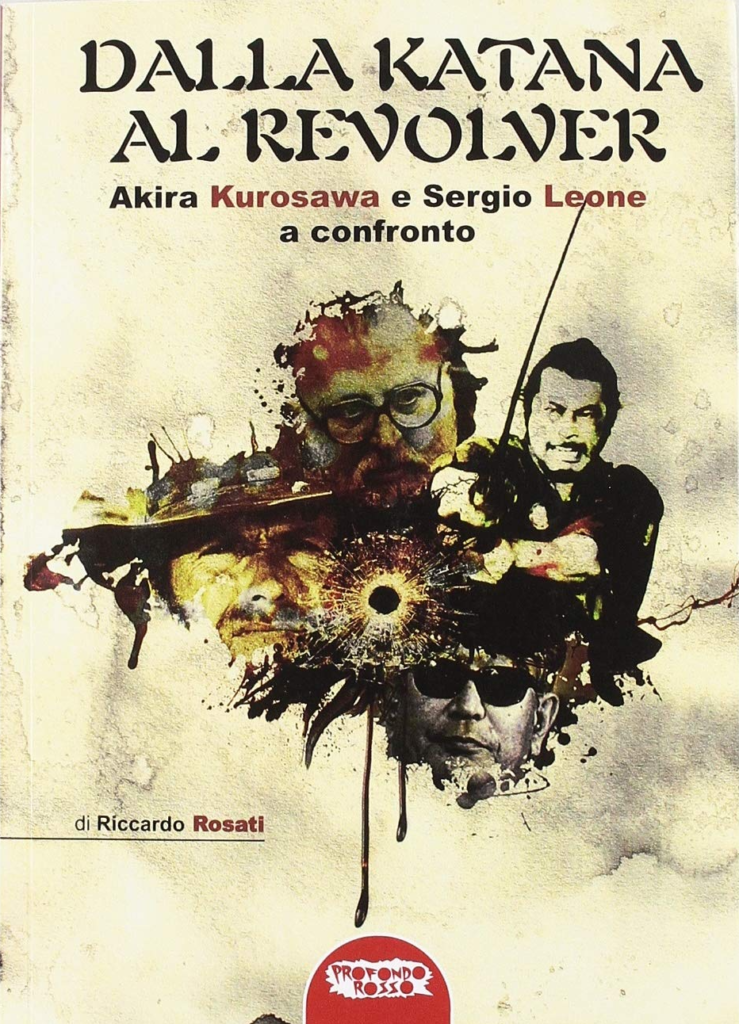

Di questo film, che ispirò Sergio Leone per il suo celebre spaghetti western del 1964, Per un pugno di dollari, parla Riccardo Rosati in un suo saggio appena uscito, Dalla Katana al Revolver (Profondo Rosso, 2019). Il libro tratta prevalentemente di cinema, ma sull’intero immaginario aleggia anche la contrapposizione tra arma bianca e arma da fuoco. Altro argomento che viene splendidamente rappresentato da Francesco Palmieri nel suo meraviglioso Vite Pericolose (Edizioni Settimo Sigillo, 2009).

Rivedere Yojimbo in pieno inverno ricorda quanto i vestiti tradizionali giapponesi, a prima vista, non sembrino proteggere dal freddo. Privi di colletto, le maniche che arrivano a metà avambraccio, le aperture sotto le ascelle. Si cammina di corsa, come fa Mifune, cercando di ripararsi dal vento, le spalle strette, il corpo scosso dai brividi, i muscoli della schiena irrigiditi, una danza sussultoria su uno sfondo musicale schizofrenico.

Rivedere Yojimbo in pieno inverno ricorda quanto i vestiti tradizionali giapponesi, a prima vista, non sembrino proteggere dal freddo. Privi di colletto, le maniche che arrivano a metà avambraccio, le aperture sotto le ascelle. Si cammina di corsa, come fa Mifune, cercando di ripararsi dal vento, le spalle strette, il corpo scosso dai brividi, i muscoli della schiena irrigiditi, una danza sussultoria su uno sfondo musicale schizofrenico.

In realtà non è esattamente così, il modo tradizionale di vestirsi prevede una serie di strati diversi, di cui il kimono è quello più esterno. Anche il vestito indossato dalle donne è composto di varie coltri, che nel caso di cerimonie richiedono tempi di vestizione molto lunghi.

Il sistema viene direttamente traslato dal kimono al vestito occidentale, quello dei salaryman: camicia bianca, cravatta scura, mai un cappotto. A Tokyo è raro veder passare uomini intabarrati. Magari un impermeabile, ma allora deve piovere a dirotto. In pieno inverno, sono giù in giacca a fumare una sigaretta davanti all’ingresso dei palazzi.

C’è un segreto: anche loro sono vestiti a strati. Sotto la camicia, una spessa maglietta termica, e a volte una calzamaglia. Forse hanno anche incollato alla parte bassa della schiena un cerotto auto-riscaldante, il kairo. Il suo calore si arrampica su per la spina dorsale e si distribuisce in tutto il corpo.

E’ simpatico, nei racconti dei viaggiatori italiani nel Giappone della prima metà del novecento, leggere di un popolo apparentemente insensibile, che non si cura né del freddo né del dolore. In realtà i giapponesi queste cose le sentono esattamente come noi, solo che non si lamentano. Imparano sin da piccoli a non farlo, perché è infantile, anzi è animalesco. Lagnarsi del freddo, della fame, della sete, del dolore? Arienai, si dice. Cioè “non esiste”.

Il rispetto di questa regola finisce per essere una virtù, un ethos che va sotto il nome di gaman. Il termine ha un’origine buddista: sopportare ciò che appare insopportabile, con pazienza e dignità. Dire di qualcuno che ha gaman è un bel complimento. Vuol dire che sa sopportare. Il gaman è appunto l’abnegazione, la persistenza, l’autocontrollo.

Il rispetto di questa regola finisce per essere una virtù, un ethos che va sotto il nome di gaman. Il termine ha un’origine buddista: sopportare ciò che appare insopportabile, con pazienza e dignità. Dire di qualcuno che ha gaman è un bel complimento. Vuol dire che sa sopportare. Il gaman è appunto l’abnegazione, la persistenza, l’autocontrollo.

Naturalmente alcuni occidentali sono bravi a cercarvi un rovescio negativo. Secondo loro è un atteggiamento remissivo, una mancanza di spirito d’iniziativa, un’incapacità di ribellarsi.

Ma il gaman è legato anche al senso di maturità e responsabilità, se ti succede qualcosa di brutto la colpa è prima di tutto tua. E’ segno che non sei stato abbastanza attento, che non ti sei guardato attorno. Prendiamo il caso degli incidenti stradali. In Giappone quando si ha un incidente si usa il verbo okosu, che vuol dire “svegliare”. Quindi è come dire: “ero lì e ho svegliato un incidente”.

Noi nel traffico siamo molto più bravi, abbiamo sempre una scusa, e se succede qualcosa è colpa degli altri. E’ lo spirito ribelle.

(dal Primato Nazionale, marzo 2019)